Il était un père

Il était un cinéaste : Ozu

Fiche de présentation:

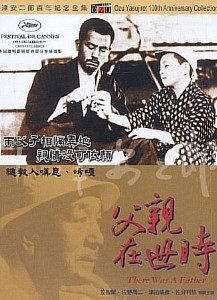

Titre en France : Il était un père

Titre original : Chichi ariki ( littéralement chichi = père, ari = fourmi , ki = esprit, pur , arbre )

Tire en anglais : there was a father

Réalisateur : Yasujiro OZU

Nombre de films diffusés en France antérieurement : 25

Année de création : 1941- 1942

Durée : 1h26

Producteur japonais: Shochiku Films Ltd.

Distributeur français : Carlotta Films

Sortie au Japon : 1942

Sortie en France : 29 juin 2005

Nombre de copies en France :

Nombre de salles à Paris au moment de la sortie du film : 2

Nombre de salles en France : 5 salles début janvier 2006

Nombre d'entrées : 523 le 29 juin 2005 et 23 028 à ce jour

Nombre d'entrées dans un cinéma en province [1] : 23 entrées pour la semaine du 28 décembre 2005 au 3 janvier 2006

Nombre de semaines à l'affiche :

Les chiffres d'entrées dans un cinéma en province : Du 21 décembre 2005 au 3 janvier 2006 :

Films

Nbr d'entrées

Bonjour

14

Fleurs D'équinoxe

9

Fin D'Automne

10

Printemps Précoce

26

Le Goût Du Saké

37

Festivals :

- Présenté en ouverture du Festival de Cannes, le jeudi 12 mai 2005 à 21h30, Salle Bunuel dans la section Classics. la section Cannes Classics est dédiée au travail des archives nationales, des studios et des cinémathèques.

- Présenté au festival de Locarno en 1979 lors d'une rétrospective consacrée à Ozu

Rétrospectives:

En 1984, à la cinémathèque française, organisée par Hiroko Govaers

Evénements liés au film :

Parallèlement à cette sortie, une rétrospective de 14 films d'Ozu s'installe dans les salles françaises à partir du 20 juillet :

Le Goût Du Riz Au Thé Vert -1952 Ou Sont Les Rêves de ma Jeunesse - 1932

Printemps Précoce -1951 Crépuscule A Tokyo -1957 Fleurs D'équinoxe -1958

Récit D'Un Propriétaire - 1947Bonjour -1959 Fin D'Automne -1960 Le Goût Du Saké -1962

J'introduirai ce film en 3 mots :

« inédit » parce qu'il l'est, soit 63 ans après sa sortie au Japon

« intime » pour qualifier la discrétion de sa sortie

« Ozuien » parce qu'on ne cite plus Ozu

Inédit :

Il était un père , n'est pas un film ordinaire : réalisé par un cinéaste « extraordinaire » il n'a jamais connu de diffusion en France ! « Jamais » n'est peut être pas tout à fait exact dans la mesure ou au moins deux diffusions ont déjà eu lieu antérieurement: L'une au festival de Locarno (Suisse) en 1979 lors d'une rétrospective consacrée à Ozu [2] , et l'autre à la cinémathèque française en 1984, lors de la rétrospective organisée par Hiroko Govaers.

Ce film reste cependant « vierge de toute critique » : Emissaire de toute une période inconnue pour les plus tatamisés [3] , il est un des deux seuls films réalisés en période de guerre (1942), entre un avant et un après Japon … entre un avant et un après Ozu. Cette sortie ne passe donc pas inaperçue, « à l'heure où la moindre rognure d'ongle signée du maître de Tokyo est promise à une déification immédiate. [4] » Pour donner un ordre d'idée, la sortie d'un film inédit de Ozu peut être comparée à « la publication d'un chapitre inconnu de A la recherche du temps perdu , de Marcel Proust . [5] »

Intimité :

Malgré le soutien d'une rétrospective ozuienne dans toute la France , la sortie du film n'en demeure pas moins très intimiste !. Réalisés entre 1932 et 1962, les 14 films sélectionnés (parmi les 54 [6] qu'à réalisé Ozu) font partis des incontournables qu'il faut voir et revoir comme Gosses De Tokyo, Fin D'Automne, Le Goût Du Saké … respectivement sortis en France aux mois de décembre 1980, 1979 et 1978. Les autres films ont déjà connu une sortie en France, mais les critiques ne leur ont pas réservé une médiatisation de la même ampleur !

Le continent Ozu :

Dès la fin des années 70, Ozu est reconnu pour la sollicitude critique et analytique que ses films ont déclenchée au moment de leur découverte en France. Il a beaucoup fait parler de lui dans le milieu très fermé des cinéphiles et des festivaliers… c'est donc à l'unanimité qu'il va trouver une place dans le panthéon des cinéastes d'auteurs. Il est devenu une sorte de légende cinéphilique dont la sortie de Il était un père marquera beaucoup plus les initiés et les esprits avisés que les cinéphiles non avertis !

Des professionnels qui peuvent définir Ozu en une phrase:

« Le réalisateur le plus immédiatement identifiable de toute l'histoire du cinéma. [7] »

« OZU, qui peut être considéré comme un monument du cinéma mondial [8] »

« Yasujiro Ozu, immense cinéaste nippon [9] »

« Ozu est un continent. Cette place, immense et singulière, du cinéaste japonais sur la carte mondiale du cinéma est une des rares qui soient de nature à induire des réflexes dont on assume fièrement le conditionnement [10]»

La critique va donc se diviser en deux tendances : d'un côté les spécialistes qui connaissent parfaitement le maître et ses chefs d'œuvres ; de l'autre les curieux, les chalands des salles de cinéma qui découvrent le cinéma japonais au hasard d'une sélection, à travers un film, japonais, en noir et blanc, au son saturé et vieux de 63 ans !...

Le cinéma de Ozu,

revu et corrigé par les spécialistes

Les critiques explorent le filon Ozu, en rappelant dans les grandes lignes le manifeste ozuien : ils réaffirment et confirment le génie de ce cinéaste … Ce film est devenu un prétexte pour rendre un nouvel hommage au cinéaste et à son langage cinématographique.

Les thèmes :

La Famille : famille, je vous aime… pour un cinéaste qui a vécu toute sa vie aux côtés de sa mère, le seul foyer qu'il a sans doute fondé est celui qu'il a mis en scène dans ses films.

Ces films sont un mariage de 2 genres typiquement japonais : l' “home-drama “ qui traite du drame familial et le « gendai-geki » littéralement « théâtre de nos jours » qui désigne les films sur la vie quotidienne. Si on devait créer LE genre de Ozu, on garderait « Home » pour famille et « gendai » pour « de nos jours », ce qui donnerait « home-gendai » ! Mais ceci reste seulement la conjoncture fantasque d'un œil occidental mal exercé !

« Comme il se doit enfin, le film relève du « film de famille », ce genre japonais par excellence, et il sera question de devoir, de séparations, de retrouvailles, de rites et de trains. [11]»

Une famille unie, souvent sur le point de se scinder pour une raison cyclique inévitable : l'âge des enfants, leur évolution, leur mariage.

« Ozu a toujours décrit (et implicitement condamné) la dislocation du lien familial [12]»

Le mariage : cérémonie qui unit et relie le monde des adultes à celui des plus jeunes. Un thème qui marque une sorte de frontière, une étape ultime du film lorsque l'enfant passe de la soumission et de la dépendance, à la responsabilité.

Rituel, passage …dans ce film Ozu insiste plus sur l'apprentissage qui mène à cette étape et les sacrifices qu'il demande… mais une fois ce passage franchit, le rôle des parents est pour ainsi dire fini. Ozu nous montre la consécration de l'éducation et du devoir parental !

A travers ce « devoir », Ozu évoque un système éducatif , une relation qui unit les membres d'une même famille ; ici celle d'un père et de son fils :

« Les relations entre un père et son fils se rattachent à un thème universel qui nourrit depuis la nuit des temps l'inspiration des artistes, sur un registre qui va de l'exaltation de la piété filiale à la description d'une rivalité sans merci, en passant par une réflexion sur la transmission des valeurs.[13]

Un genre de relation familiale qui connu un" avant, pendant, et après" guerre :

En 1932 quand il réalise Les gosses de Tokyo, le problème du respect et de la soumission sociale est déjà remis en question par la jeune génération qui doit se confronter à la rigidité et à l'intolérance des parents, dignes représentants d'un asservissement national.

A la fin de sa carrière, Ozu met en évidence un nouveau comportement des mœurs de la jeunesse. Dans son film Fin d'automne réalisé en 1960, il ne s'agit plus d'affrontements, ni de soumission, ni de devoir. Malgré la pression des amis de son défunt père, la jeune Ayako attend cependant d'être amoureuse avant de se marier. Dans Voyage à Tokyo , les parents sont délaissés par leurs enfants mariés, plus libres et émancipés que la génération précédente. Le respect typiquement japonais n'est pas remis en cause ; le détachement entre les générations est seulement dû à une affirmation du « Moi » intérieur, à la modernisation et à l'évolution de la société.

La lecture du film Il était un père laisse supposer que la soumission paternelle est respectée, plus pour le sens de la patrie que pour le père lui-même. Ce père fait tout son possible pour donner les meilleures chances de réussite à son fils, jusqu'à sacrifier leur relation père-fils. Ce sacrifice humain intervient en période de guerre lorsque les enfants doivent devenir prématurément des adultes ! Mais cette interprétation perd de son efficacité quand on sait que Ozu a écrit la première version du

scénario en 1937. A cette époque il n'était pas encore tenu de se conformer aux exigences militaires. Ce n'est donc pas pour exalter la soumission filiale qu'il a conçu ce film. Pour Tadao Sato, Ozu « suit simplement sa sensibilité naturelle [14] ». Un sentiment confirmé par Donald Richie [15] ; qui affirme qu'aucun élément de politique nationale n'apparaît dans les deux films réalisés pendant la guerre [16] . Il parle également d'une vraie beauté familiale, lorsque les membres d'une même famille se sacrifient pour celle-ci et non pour leur pays.

« the beauty of the family system was shown (that is, the true beauty: the family helps its members, but does not particulary help is country)… [17]”

Cette sensibilité dont parle Tadao Sato, se résume peut- être dans les interrogations formulées par Jacques Mandelbaum :

« Qu'est-ce qu'être père, qu'est-ce qu'être fils ? [18] »

Un « père », c'est ne plus être un fils et un « fils » c'est un père en devenir…. Un destin cyclique universel qui est ici mis en scène avec le thème de la séparation, de l'éloignement des deux personnages principaux qui évoluent petit à petit, chacun de leur côté, selon leur destinée

« Tout l'art d'Ozu est de nous faire osciller entre une tendresse respectueuse envers ses personnages et une révolte sourde contre cette fatalité douce mais implacable qui accable leur destin [19] »

« Ozu réduit l'anecdote autant que la liberté de ses personnages : un destin en entraîne un autre, chacun est prisonnier d'un cycle de la vie et de la mort sur lequel il n'a aucune maîtrise. Plus le récit s'épure, plus il acquiert une dimension universelle. [20] »Un destin qui n'a donc rien à voir avec la guerre . Un thème souvent omniprésent, mais jamais traité directement. Ozu représente la guerre à travers ses conséquences. Une bouteille de bière à la place du saké, un costume-cravate qui remplace le Kimono, … des signes d'une américanisation qui rappellent une certaine défaite amère! Dans Il était un père , il n' y a guère qu'une allusion à la guerre, le moment où le père félicite son fils désormais habilité à devenir soldat. Mais cette scène pesante annonce surtout la menace d'une nouvelle séparation qui viendra s'ajouter à celles qui ont déjà rythmé leur vie.

Ce n'est donc pas par hasard si les séquences les plus marquantes et les plus touchantes , sont celles où les deux hommes sont réunis, face à face, pour un temps éphémère, entre deux adieux (absences)…

« Quand le film arrive aux deux tiers de son chemin, on est face à quelque chose que le cinéma, en 1943, n'avait pas encore filmé : un père et un fils qui se parlent, d'égal à égal. Ce qu'ils ont à se dire tient en peu [21] »

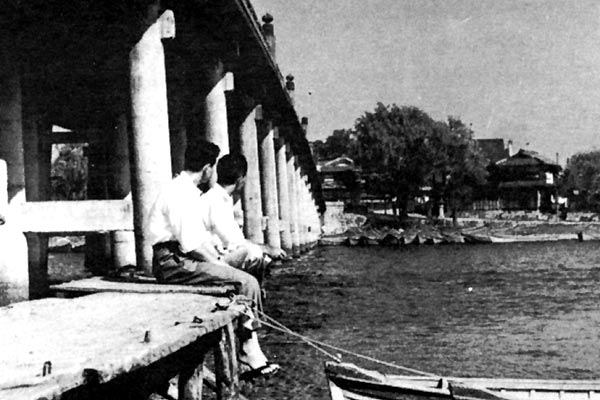

Ces « scènes de dialogue », marquent une humanité liée à des moments presque imperceptibles du quotidien. L'exceptionnel, au sens occidental du terme, ne fait pas partie du vocabulaire filmique d'Ozu. Un moment de la vie, aussi simple et répétitif soit- il, peut devenir, avec le temps, un des souvenirs les plus touchants : prendre un bain, aller à la pêche…

« Les moments de dialogue entre père et fils, partie de pêche, escale au restaurant, n'en sont que plus bouleversants, traits d'intimité éphémères et maladroits [22] »

Ces moments symbolisent le passage entre deux étapes de la vie : Ryohei passe du collège au lycée, du lycée à l'université, de l'université au professorat, et de professeur à soldat.

Ces instants privilégiés ont marqué également la vie du cinéaste : En 1937, lors de la commémoration de la mort de son père, Ozu se rappelle avoir vécu des moments étrangement similaires aux épisodes du bain et des retrouvailles avec son père :

31 mars : « Après Atami, destination Kona. L'auberge Shira-ishikan, où nous avions déjà séjourné, est complètement transformée. Bain thermal en plein air. .. »

1 avril : « Printemps 1923. Je revenais de Tokyo après dix ans d'absence. J'avais 21 ans et retrouvais mon père alors en pleine santé. A l'étage de notre maison à Wakura, il y avait un vase, une rose jaune. Je me souviens l'avoir contemplé toute la journée. Voila une étrange réminiscence… [23]»

Un peu plus tard, Ozu fait allusion aux parties de pêches devenues très à la mode :

Le 11 mai : « Fushimi est parti pêcher la truite à Hakoné, et notre rendez-vous de travail est remis. Tout le monde va pêcher la truite ! Une véritable épidémie en ce moment ! Il faut bien faire comme tout le monde ! [24] »

Les épisodes du film comme les souvenirs d'Ozu se déroulent en 1937. Ozu vient de terminer le film Qu'est que la dame a oublié, il est plein désarroi et perturbé par un scénario « en panne » qui n'avance pas et qui deviendra la première version de Il était un père .

En conclusion une histoire, « simple », souvenir d'un quotidien, de moments partagés en famille, un « goût de la simplicité et de la chronique des gens ordinaires qui relèvent, en réalité, d'une extrême stylisation. [25] »

Le quotidien : Les intrigues des films d'Ozu sont anti-occidentales , c'est-à-dire ni psychologiques, ni politiques, ni domestiques mais « environnementales », (conflit entre l'homme et la nature). Ozu dit lui-même : « Les films cousus de fil blanc m'ennuient…je trouve qu'un film n'est pas bon s'il comporte trop de drames et d'actions [26].» Toute l'action se concentre dans l'instant présent, celui du quotidien.

La Mise en scène :

Le langage cinématographique de Yasujiro OZU , est un art du signifiant. C'est le réalisateur qui est le plus cité pour l'originalité de sa mise en scène

Plan fixe, immobilité : Les plans, rarement rapprochés et exceptionnellement éloignés, sont majoritairement fixes. Ce point étant indéniable, il est moins avéré d'en comprendre le sens.

A la fin des années 70, Guy Gauthier pense que ce procédé est la marque d'une volonté de distanciation de l'auteur qui souhaite rester le plus discret possible [27]. Il y voit aussi une sorte de piège où les plans fixes contraignent le spectateur à observer longuement les choses , sans pouvoir intervenir [28]. Cet appel incitation à la réflexion est flagrant et concerne principalement ce que Bergala appelle les « plans-vides » : voie ferrée, rue déserte, enseigne lumineuse, paysage, toit d'une maison, … sont des séquences destinées à marquer une pause, un soupire musical dans la continuité du film [29] . Païni s'est beaucoup interrogé sur la signification de ces drôles de plans extra-diègétiques et uniques en leur genre. Ils donnent à voir la réalité comme un « ainsi sans plus » à l'image des « Haïku » qui dévoilent une vérité rien qu'en trois petites phrases. Toujours selon Païni , ils sont également « des moyens de production d'intervalles entre les séquences, jouant du temps et de l'espace [30] .» C'est pourquoi il rapproche ce phénomène du « Ma », concept japonais exprimant un espace ou un vide entre deux éléments ou actions successives [31]. Ces nuées, comme il les appelle, détournent l'attention du spectateur quelques secondes, le temps aux personnages de se mettre en place pour une nouvelle séquence.

De nos jours, les critiques sont beaucoup moins prolifiques et inspirés sur cette composition figée. Pour Philippe AZOURY, ces paysages viennent « apporter sur un plateau l'allégorie qui manquait [32]». Pour J.LL , ces plans fixes et ces lieux désertés « soulignent l'accord des personnages avec cette philosophie de la simplicité héroïque où les soucis du quotidien sont considérés comme étant dans la nature des choses. »

Cette philosophie de la mise en scène révèle « un goût extrême pour la simplicité et l'humilité. La séquence finale, qui éloigne le fils de la capitale, aurait très bien pu se clôturer par le plan du train déchirant la nuit après la tirade du fils. Non, Ozu y intercale un plan de valises bringuebalantes avant de revenir par un nouveau faux raccord au plan du train en mouvement. Les humains, malgré leur peine, ne sont que des éléments mouvant dans la nature éternelle ?! [33] »

Composition des cadres :

Épurement des cadres : 1 plan = 1 case = 1 situation = 1 destin = 1 émotion

26 séquences dans le film !

« Souci d'épure : un plan, une case plutôt, suffit à cerner une situation, à définir un destin, à délivrer une émotion d'une puissance rare. [34] »

Position de la caméra : Au ras du sol ou du tatami, cette position originale et récurrente ( qui ) a pris plusieurs noms et différents sens. (CF : I 3 « l'oeil du cinéaste à travers celui de la caméra »).

Positionner une caméra au ras du sol entraîne inévitablement une légère contre plongée constante qui oblige le spectateur à regarder les personnages « d'en bas ». Une situation spectatorielle qui est soit contraignante pour certains, soit plébiscité par d'autres .

Pour KIJU YOSHIDA cette technique entraîne un manque d'identification et d'empathie envers les personnages. Le regard des personnages semble trop introverti ; il n'accroche pas celui du spectateur qui a plus l'impression d'assister à un monologue qu'à un échange.

« le père et le fils, constamment filmés comme si l'on élevait le regard vers eux, laissent toujours flotter leurs regards dans les cieux sans viser un point précis , ce qui leur confère une expression vague et inquiète au plus haut point. Par conséquent, le père et le fils, qui sont supposés dialoguer, ont toujours l'air de monologuer. Et dans cette relation où le père et le fils semblent être farouchement indépendants, le spectateur ne trouve pas de place pour l'empathie, pour un partage des émotions . Et tout ceci parce que la composition bizarre suscitée par la contre-plongée nie les rôles attribués par le film au père et au fils, au point qu'on doute que les acteurs jouent un rôle, ce qui aboutit à leur déstructuration, à leur démembrement. [35]»

Inversement, pour Françoise Maupin, cela « donne aux personnages,…une densité exceptionnelle [36] .

Les ellipses temporelles :

Les ellipses ne sont pas structurées, ni aussi bien délimitées que dans nos films. Ozu n'utilise pas les effets et les signes classiques ; le cinéaste joue de ces plans de coupes « vides », pour marquer les sauts dans le temps qui correspondent aux étapes marquantes de la vie de Ryohei. L'histoire qui dure le temps de la maturité de l'enfant (jusqu'à son mariage), n'est pas interrompue par des sous-titres habituels comme « 5 ans plus tard », mais par ces plans vides. Pas d'autres explications, le spectateur doit faire lui-même le rapprochement et l'analyse des images, …

Echelonnées tout au long du film, elles sont, dans ce film, d'une étonnante fréquence.

« Jamais, à notre connaissance, Ozu n'a utilisé l'ellipse temporelle avec une telle évidence décontractée [37] »Une pose temporelle qui nous propose un lieu de réflexion où la « conscience de soi » du spectateur peut enfin se révéler

Le Dialogue :

L'économie du dialogue est manifeste à certains moments clés = pêche, restaurant… ce qui rejoint la thèse de KIJU YOSHIDA sur l'anti-cinéma d'Ozu [38] : c'est la volonté de ne pas imposer la puissance de l'image ni de privilégier le texte à celle-ci .

« Ce sont deux silhouettes les pieds dans l'eau pêchant dans le même cours d'eau, ou barbotant dans un même bain. Avec ce que cela comporte de blessures, chaque fois que le fils voudra se rapprocher du père (son rêve) ou cessera de vouloir lui ressembler (sa décision, à son tour, de ne plus vouloir être prof). » … Ce qu'ils ont à se dire tient en peu de mots, le film étant presque une ode au silence . [39]Les références :

A la fin des années 70, le style d'Ozu paraissait si unique et inhabituel, que les critiques se retrouvèrent à cours de références, à une époque où cet exercice était des plus courant. Ozu paraissait alors faire figure de novateur , inclassable et « irréréférenciable »… aussi bien du point de vue littéraire que cinématographique. De nos jours, les critiques pensent aux mangas quand ils voient ces personnages évoluer dans leur quotidien. Mais cela reste une référence cinématographique propre au Japon, qui est un peu trop généraliste.

D'un autre côté, il n'est plus question de retomber dans les erreurs d'impressions du passé : Il y a une différence manifeste, entre les critiques de la fin des années 70 et celles de 2005.

30 années, pendant lesquelles les critiques ont perdu l'habitude de chercher à comprendre, interpréter à tout prix les différents éléments qui composent la mise en scène. Il n'y a plus cette tendance à l'analyse psychologique, psychanalytique des signes cinématographiques…Ozu n'est plus systématiquement associé à la philosophie Zen.

Le cinéma de Ozu,

revu et corrigé par les amateurs

Il sera peut être plus intéressant de voir l'avis des amateurs : Peu nombreux à laisser des commentaires ou à séjourner sur des forums, ils représentent un véritable regard neuf. Mais hélas les critiques sont brèves et sans réelles interprétations. .

Des critiques de passage, écrivant de passage sur une page Internet, un « tchate » ou un « blog»…

On retrouve certaines impressions et réflexions similaires aux spécialistes des années 70 et 80 :

Séduit par l'intérêt culturel et historique du film, qu'ils lisent sur le mode documentaire ; Intrigué par l'absence d'action et le manque d'intérêt dont fait preuve Ozu pour dévoiler la psychologie de ses personnages. Le tout réalisé par une maîtrise étonnante.

Pour rétablir le schéma caractéristique des commentaires, je commencerai par faire mention de ceux qui portent sur la qualité de la copie. Ce bourdonnement sonore continu, très décrié, ou systématiquement mentionné ; non comme une fatalité (sauf pour quelques rares d'entre eux) mais plus comme un manque d'intelligibilité et de patience !

Et de la patience, il en faut pour savoir apprécier un film d'Ozu ! Patience également pour assimiler ce « réel-temps [40] » qui ne ressemble pas tout à fait à nos critères habituels…

Un tempo « Larghetto » qui laisse aux spectateurs le temps de s'imprégner du film. Voir un film d'Ozu c'est être au plus proche de la réalité du temps, telle que nous l'endurons au quotidien. Ce film nous confronte à la réalité du vide et du temps qui passe, en utilisant des plans « charnières » comme le fameux « bain fumant ». Le temps est intégré , retranscrit dans la représentation du réel à travers la perception d' « espaces vides » qui marquent un temps d'arrêt, une suspension temporelle dans l'action. (CF, en annexes les auteurs d'Ozu) . Dans une récente analyse, Antoine Coppola parle d'une figuration directe du temps : « Pour figurer le temps comme une donnée existentielle du réel, Ozu le sépare ou dévoile sa séparation de l'ensemble des autres figures » Ce « temps est la dynamique du vide » dans le sens où le regard du spectateur circule, vagabonde dans ces espaces vides à la recherche du temps

En guise de conclusion :

la particularité du film

[1]Cinéma Caméo Ariel à MetzSi ce film possède déjà tous les éléments du style ozuien, il en reste pas moins un film « charnière» dans sa filmographie. Il se situe entre un avant et un après-guerre qui marque aussi un avant et un après Ozu. Celui-ci amorce sa carrière avec des films hétérogènes sur sa jeunesse ; à la recherche de son style, il en ressort en 1945 avec des films de maturité, des chefs d'œuvres au sens cinématographique du terme.

Jacques Mandelbaum : « Il était un père rompt avec l'hétérogénéité et l'expérimentation des films d'avant-guerre en même temps qu'il annonce la manière des chef-d'oeuvre de la maturité. [41] »Impression finale du film : intimiste, retranscrit à travers un champ lexical : poignant, pudeur, retenue, respect, dignité, modestie, quotidien, destin, sagesse, éphémère, humanisme, simplicité, dimension universelle… « Un film qui nettoie le regard [42]» !

Retour page d'accueil

[2] Voir le compte rendu de Luois Skorecki, cahiers du cinéma , octobre 1979, n°304, p : 28-34

[3] Comme les appelle Philippe AZOURY, libération.fr

[4] Philippe AZOURY, libération.fr

[5] Jacques Mandelbaum, Le Monde , article paru dans l'édition du 29.06.05, p : 24

[6] Connu de la filmographie de Ozu

[7] Jean Roy, « La pudeur à son sommet » , L'Humanité , paru dans l'édition du 29 juin 2005

[8] René Thibon . http://acf-nimes.cef.fr/cine/cin09.html

[9] Aurélien Ferenczi, Télérama n° 2894 - 2 juillet 2005

[10] Jacques Mandelbaum, Le Monde , article paru dans l'édition du 29.06.05, p : 24

[11] Jean Roy, L'Humanité , article paru dans l'édition du 29 juin 2005

[12] Aurélien Ferenczi, Télérama n° 2894 - 2 juillet 2005

[13] Jacques Mandelbaum, Le Monde , article paru dans l'édition du 29.06.05, p : 24

[14] Sato Tadao, Le cinéma japonais , Tome I, Centre Georges Pompidou, Paris, 1997, p : 240

[15] Richie Donald, le cinéma japonais , éditions du Rocher, 2005, p : 130

[16] Le second film a été réalisé en 1941 sous le titre Les frères et sœurs Toda .

[17] Richie Donald, The japanese movie , Kodensha International, USA, 1982, p: 69

[18] Jacques Mandelbaum, Le Monde , article paru dans l'édition du 29.06.05, p : 24

[19] François-Guillaume Lorrain, le point 30/06/05 - N°1711 - Page 100

[20] Aurélien Ferenczi, Télérama n° 2894 - 2 juillet 2005

[21] Philippe AZOURY, libération.fr

[22] Aurélien Ferenczi, Télérama n° 2894 - 2 juillet 2005

[23] Les Carnets , éditions Alive, Paris, 1996, p : 164

[24] Les Carnets , éditions Alive, Paris, 1996, p : 169

[25] Jacques Mandelbaum, Le Monde, article paru dans l'édition du 29.06.05, p : 24

[26] extrait du livre « transcendantal style in film :Ozu, Bresson, Dreyer », University of California Press, 1972, traduit dans les Cahiers du cinéma, n°286,mars 1978, p :20-29

[27] « Voyage à Tokyo », Revue du cinéma, n°327, avril 1978, p :109-110

[28] Revue du cinéma, n°334, décembre 1978, p :139-141

[29] Cahiers du cinéma, n°307, jan 1980, p :43-45

[30] « Ozu : un Japonais à Paris », Cinéma, n°243, mars 1979, p :58

[31] ibid. « Le Ma, concept qui unit les notions de temps et d'espace, organise la décomposition du mouvement et articule le monde, est signe de l'éphémère et structure la continuité, exprime le vide et signifie les limites. Le Ma exprime en quelque sorte le changement ténu et la transformation radicale qui semblent être les meilleures descriptions de l'écriture de Ozu. »

[32] Philippe AZOURY, libération.fr

[33] J.-L. L. le 11/01/2006, http://www.cinéclubdecaen.com/réalisat/ozu/ilétaitunpère.htm

[34] Aurélien Ferenczi, Télérama n° 2894 - 2 juillet 2005

[35] OZU OU L'ANTI-CINEMA – Essai de KIJU YOSHIDA (1998) –ARTE EDITIONS / ACTES SUD

[36] Le Figaroscope - Françoise Maupin, mercredi 29 juin 2005

[37] Aurélien Ferenczi, Télérama n° 2894 - 2 juillet 2005

[38] OZU OU L'ANTI-CINEMA , ARTE EDITIONS / ACTES SUD, 1998

[39] Philippe AZOURY, libération.fr http://www.poésie-amour.com/article658.html

[40] Antoine Coppola, Le cinéma asiatique , l'Harmattan, France, 2004, p : 96-174

[41] Jacques Mandelbaum, Le Monde , article paru dans l'édition du 29.06.05, p : 24

[42] Aurélien Ferenczi, Télérama n° 2894 - 2 juillet 2005