Une sélection fort complexe lorsqu’il faut gérer une production nationale nippone classée troisième mondiale en 1952 avec une moyenne de 300 films par an. Compliquée également par l’attitude des producteurs japonais qui ne s’investissent que très prudemment dans les échanges internationaux. Entre une boulimie productive et une anorexie exportatrice, les distributeurs sont pris au piège avec un choix à la fois large et restreint.

Le principal problème reste avant tout la méconnaissance de cette production. Les distributeurs se voient dans l'obligation de financer un film choisit au hasard, sur des intuitions ou au « feeling » :

«En France, la diffusion du cinéma japonais fonctionnait surtout sur des coups de cœur des distributeurs [1]»

On ne s'étonnera pas alors de constater une distribution souvent anarchique des films. Ozu fait partie de ceux qui ne verront même pas leur films sortir, distribués 15 ans après sa mort, du plus récent aux plus anciens.

Un des seul remède à cette difficulté selective: les festivals.

De 1951 à 1980, environ la moitié des films nippons distribués en France ont participé à un festival européen (compétition et hors compétition). A cette époque, ces derniers n’étaient pas sélectionnés par les distributeurs, mais par les producteurs des grands studios japonais. Tout comme ils s’étaient mis d’accord pour Rashomon, ce sont ces producteurs qui vont sélectionner les films pour l’Europe jusqu’à l’arrivée des studios indépendants. Très élitistes, ils ne vont envoyer qu’un seul style cinématographique dans les festivals, celui destiné aux intellectuels et aux cinéphiles.

A l’inverse, les distributeurs preferent sélectionner essentiellement les produits qui ont eu le plus de succès au Japon et aux Etats-Unis. Les films de Honda sont les plus vendeurs ; repris par le géant américain, ils sont ensuite redistribués en France sous une version hollywoodienne. (En 1957, Godzilla, sort sur les écrans dans une adaptation américanisée).

Après quelques années de sélections festivalières, les distributeurs, moins novices et plus professionnels, ont réalisé où étaient leurs intérêts : Entre un Kurosawa et un Naruse, le choix est souvent vite pris ! Il faut cibler et fidéliser une clientèle « art et essai » en profitant également de la renommée des films à costumes qui connaissent une vague de récompenses.

Ainsi, pendant la période de crise du cinéma japonais, les distributeurs préfèrent des valeurs sûres à rééditer comme les films de Kurosawa ou de Mizoguchi qui ressortent de nouveau en salle à la fin des années 70. Le jeu de la roulette russe et l’industrie du cinéma ne font pas bon ménage ! En attendant une plus grande stabilité artistique et économique du septième art nippon, les distributeurs n’hésitent pas à piocher dans des œuvres antérieures. Qu’importe l’année de sa réalisation, les cinéphiles seront toujours enchantés de découvrir un film de leurs maîtres à penser. (La légende du grand judo, Scandale, réalisés respectivement en 1943 et 1950, sortiront sur les écrans en 1979).

Il faut ensuite sélectionner les films en fonction de leur genre (Science-fiction avec les films de Honda et Fukuda, érotique…), de la renommé du cinéaste, (les films de Kurosawa et Mizoguchi n’ont plus besoin de passer dans des festivals dans les années 70 pour être distribués), et du talent de quelques avant-gardistes qui ont su dès les premiers films se faire remarquer ; il s’agit de Oshima et Ozu.

De nos jours, ces restrictions de distributions n’ont guère évolué : les festivals sont souvent des tremplins pour les jeunes recrues du cinéma, mais seul un succès critique ou populaire peut leur assurer une distribution à long terme. Ce procédé est flagrant pour les productions étrangères et notamment orientales. Sadoul, en a fait la remarque dans un article de 1961, à propos de L’île nue :« Nos Champs-Élysées sont d’un affreux provincialisme quand il s’agit de films étrangers (non américains) [2]. »

Les films chinois et surtout indiens ont subi le même « affront ». Peu d’élus parmi une production importante. Le caractère exotique et insolite de ces films est-il à l’origine de ce refoulement ? Doit-on cette censure à l’abondance de films américains qui apportent déjà avec eux leur lot de stars et de spectaculaire ?

Les principales raisons de cette exclusion ne viennent pas directement de la responsabilité des distributeurs eux-mêmes. Le coût à investir pour exporter ce genre de films est considérable. Chacun d’eux nécessite un investissement principalement dû aux sous-titrages et au manque de traducteurs spécialisés ( jusqu’en 1980 il n’existe pas de Version Internationale pour doubler les films japonais). Cela donne des versions négligées, bâclées et mal doublées, comme on l’a déjà vu auparavant.

D'autre part le manque de réseaux de diffusion soumet les films à une sortie exclusivement parisienne, ce qui, du même coup, réduit considérablement le nombre d’entrées possibles. Enfin, les systèmes d’aide du CNC n’étant pas encore mis en place à cette époque, ils sont encore entièrement dépendants du choix des spectateurs. Le manque de curiosité avéré du public français ne facilite pas la fidélisation.

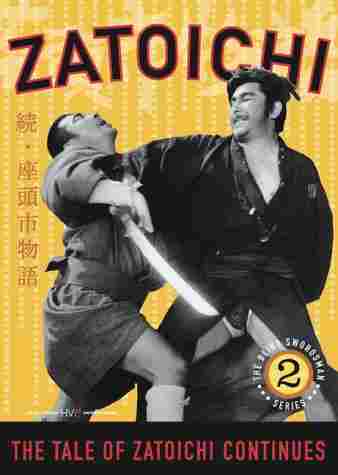

Il faut donc prendre des risques pour promouvoir des genres inédits et de nouveaux cinéastes. Si « la machine » ne se met pas tout de suite en route, les distributeurs ne renouvellent pas l’expérience et abandonnent très rapidement. Effectivement, si le premier film d’Ozu, Voyage à Tokyo, n’avait pas fait 85 000 entrées, ses autres films n’auraient jamais été présentés en France. Inversement, suite à une mauvaise fréquentation, un seul épisode (le 6eme) de la série Zatoïchi du réalisateur Kazuo a pu être diffusé.

Une autre explication peut également être prise en considération, confirmée par Max Tessier : la critique à un rôle décisif !... Très influente à cette époque, si un film n’avait pas obtenu l’appellation « film d’auteur », il perdait d’emblée un auditoire relativement important. (Thème abordé dans la partie suivante.) D’un autre côté, si les critiques criaient de façon ostentatoire et systématique au « chef d’œuvre », ils pouvaient à long terme lasser le lecteur, particulièrement s’il s’agissait de films plutôt anodins, bien loin de l’envergure des œuvres de Kurosawa et de Mizoguchi.

« Je dirais que c’est un problème de manque de discernement et malheureusement je crois que c’est assez mauvais vis- à- vis du public…parce qu’au bout d’un certain temps, le public qui n’est pas strictement cinéphile et qui va voir certains films… au bout de 3, 4 films où ils sont déçus…ne vont pas renouveler l’expérience, ils n’iront plus les voir…[3] »

Si dans un premier temps les critiques reconnaissent cette prise de risque commercial, ils ne comprennent pas pourquoi les distributeurs restent hostiles, après plusieurs années de projections japonaises :

« Combien de fois faudra-t-il encore que le cinéma nippon nous prouve qu’il est l’un des premiers du monde pour que cette évidence soit reconnue par les distributeurs […] [4].»